Wie kann Demokratie in multinationalen Gesellschaften und in Mehrebenensystemen funktionieren? Dazu hat COMOS im Rahmen der Europawoche 2019 eine Übersicht erstellt.

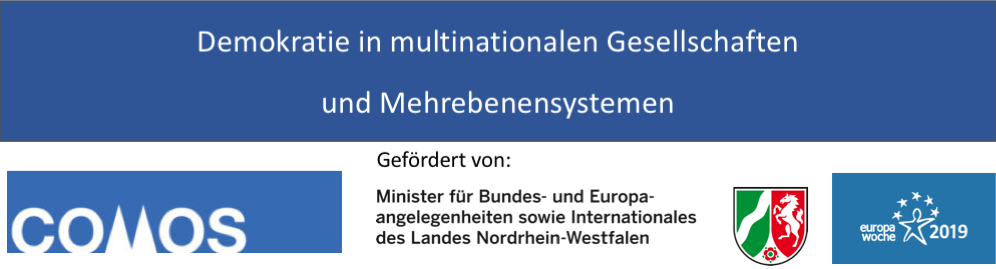

Mit Blick auf die Möglichkeit, über Wahlen auf die politischen Entscheidungsverfahren Einfluss zu nehmen, bestehen im politischen System der Europäischen Union zwei entscheidende Kanäle. Direkten Einfluss können die Bürger*innen der EU durch ihre Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament ausüben. Über ihre Teilnahmen an nationalen Wahlen, etwa den Parlamentswahlen oder den Wahlen zum Staatsüberhaupt, nehmen sie indirekten Einfluss auf die EU-Ebene aus. Die Exekutiven der Mitgliedstaaten vertreten auf EU-Ebene im Rat der EU und dem Europäischen Rat ihre jeweiligen nationalen Interessen. Sie sind dabei ihren nationalen Parlamenten bzw. unmittelbar den Wählerinnen ihres Landes rechenschaftspflichtig.

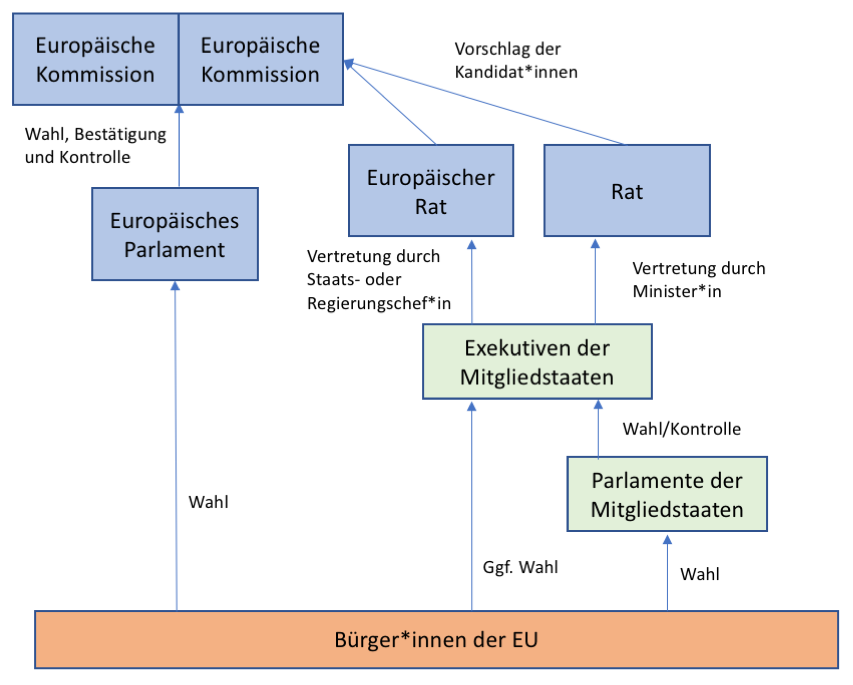

Das deutsche System und das System der EU ähneln sich in vielen Aspekten mehr als oft angenommen wird. Der Bundestag wird wie das Europäische Parlament direkt von den Bürger*innen gewählt. Im Bundesrat sind die Bundesländer über die Landesregierungen vertreten. Damit verfolgt der Rat der EU dieselbe Logik wie der Bundesrat.

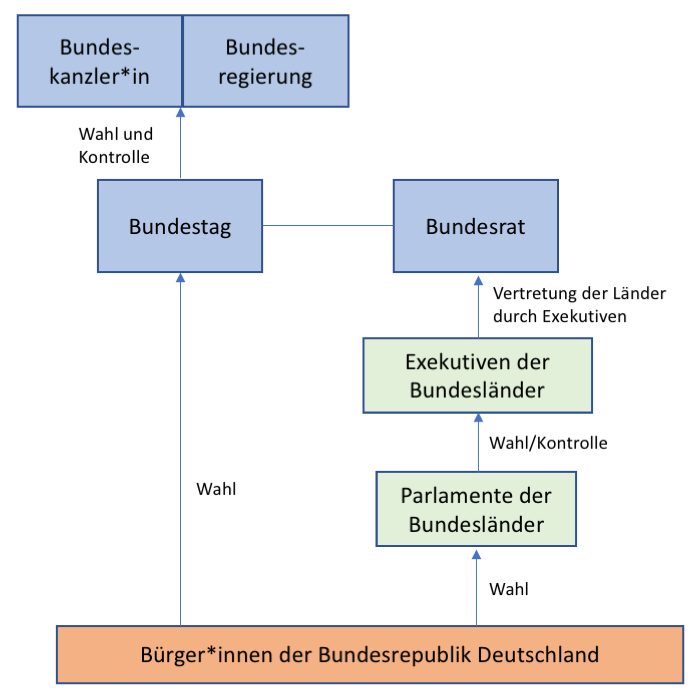

Das österreichische System ähnelt in wesentlichen Teil der deutschen Architektur. Ein essentieller Unterschied besteht darin, dass in Österreich nicht die Regierungen der Bundesländer die Interessen der Länder im Bundesrat vertreten. Stattdessen werden die Vertreter*innen der Bundesländer von den Landesparlamenten gewählten.

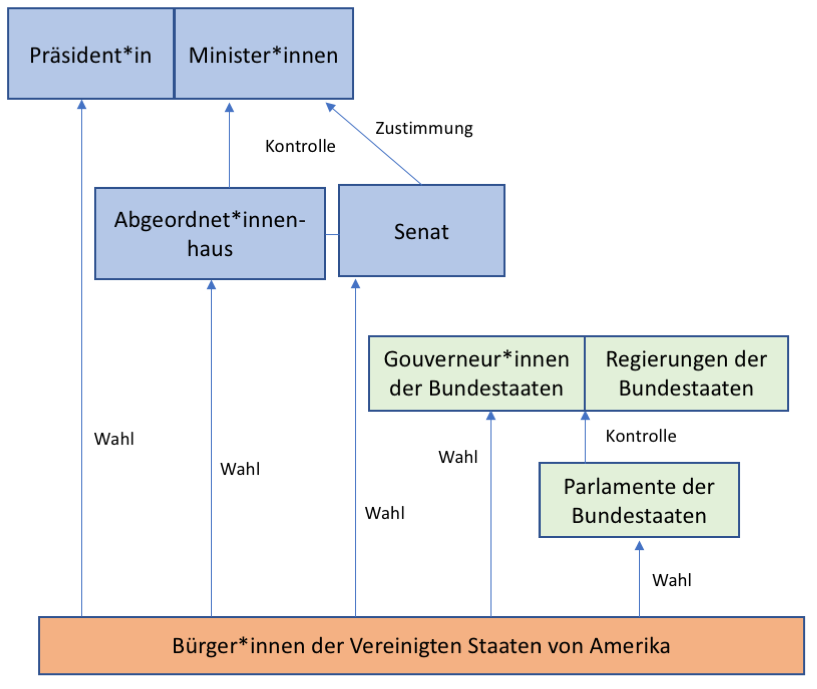

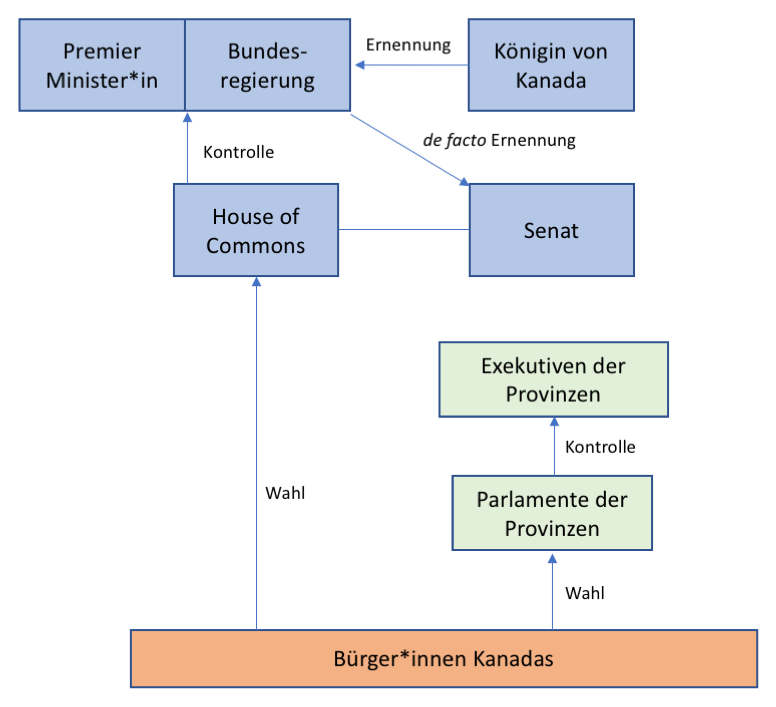

Die Vereinigten Staaten und Kanadas unterscheiden sich von den europäischen Systemen in erster Linie dadurch, dass weder die Regierungen noch die Parlamente der US-Bundesstaaten bzw. der kanadischen Provinzen auf Bundesebene an den Entscheidungsverfahren beteiligt sind. Während in den europäischen Beispielen die zwei Regierungsebenen über die zweite Parlamentskammer, also über den Rat der EU und den Bundesrat, miteinander verschmelzen, sind sie in Kanada und den Vereinigten Staaten klar voneinander getrennt. Hintergrund ist insbesondere, dass in Kanada und in den USA die Kompetenzen zwischen Bund und Provinzen bzw. Bundesstaaten klarer aufgeteilt sind, sodass nicht per se eine Kooperation und Koordination zwischen beiden Ebenen notwendig ist.

In den Vereinigten Staaten werden die Mitglieder des Senats, die Senator*innen, die die Interessen der Bundesstaaten auf Bundesebene vertreten, direkt von den Bürger*innen der US-Bundesstaaten gewählt. Ursprünglich sollte auch der kanadische Senat die Interessen der Regionen auf Bundesebene vertreten. Der kanadische Senat wird jedoch im Gegensatz zum US-Senat nicht von den Bürger*innen der kanadischen Provinzen gewählt, sondern auf Vorschlag der*s kanadischen Premier Minister*in von der*m Generalgouverneur*in, der Vertretung der Königin, ernannt.

Aufgrund des präsidentiellen Systems wählen die US-Bürger*innen nicht nur die Abgeordnet*innn der Parlamente auf Bundes- und auf Bundesstaatsebene, sondern auch die*n Präsent*in und die Gouverneur*innen in einer mittelbaren (über das electoral college) bzw. direkten Wahl. Im Gegensatz dazu wählen die Bürger*innen Deutschlands, Österreichs und Kanada, die parlamentarische Demokratien sind, lediglich die Parlamente, die wiederum die Regierungschef*innen wählen bzw. kontrollieren.

An dieser Stelle sollte noch betont werden, dass in Demokratien die Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten der Bürger*innen nicht auf Wahlen beschränkt sind. Darüber hinaus können Bürger*innen über institutionalisierte Interessensgruppen, wie etwa Nichtregierungsorganisationen, über punktuelle Aktivitäten, wie etwa die Teilnahme an Demonstrationen, oder über Volksentscheide an politischen Entscheidungsprozessen mitwirken bzw. diese beeinflussen.

Weiterführende Informationen:

Politische Systeme:

- Politisches System Belgiens (Quelle: Wikipedia)

- Politisches System Deutschlands (Quelle: Wikipedia)

- Politisches System Kanada (Quelle: Wikipedia)

- Politisches System Österreichs (Quelle: Wikipedia)

- Politisches System der Schweiz (Quelle: Wikipedia)

- Politisches System der USA (Quelle: Wikipedia)

Debatte über das Demokratiedefizit der EU:

Übersicht zur Debatte über das Demokratiedefizit der EU (Quelle: Wikipedia)

Demokratiedefizit der EU (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)

Hoppe, Alexander & Johannes Müller Gómez (2015): Wege aus der Legitimitätskrise: Chancen eines europäischen Föderalismus (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)

Das Demokratiedefizit der Europäischen Union und der Vertrag von Lissabon (Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages)

Informationen zur Wahlen zum Europäischen Parlament:

Dossier: Wahlen zum Europäischen Parlament (Bundeszentrale für politische Bildung)

Dürr, Karlheinz (2019): Warum ist die Europawahl so wichtig? (Bundeszentrale für politische Bildung)

Woyke, Wichard (2019): Einführung in das Wahlsystem (Bundeszentrale für politische Bildung)

Nohlen, Dieter (2019): Geschichte des Wahlrechts (Bundeszentrale für politische Bildung)

Woyke, Wichard (2019) Geschichte der Europawahlen (Bundeszentrale für politische Bildung)

Westle, Bettina (2019): Interesse und Einstellungen der Bevölkerung (Bundeszentrale für politische Bildung)

Niedermayer, Oskar (2019): Die Parteien vor der Europawahl (Bundeszentrale für politische Bildung)

Informationen zur politischen Bildung: Wahlen zum Europäischen Parlament (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)

Informationen für Wählerinnen und Wähler (Bundeswahlleiter)

Die Unterstützung des Landesregierung Nordrhein-Westfalens für dieses Projekt stellt keine Billigung des Inhalts dar, die nur die Ansichten der Autor*innen widerspiegelt.